Le marché du carbone, un outil pour la croissance économique verte!

Évaluation des paramètres de fonctionnement du SPEDE

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et le California Air Resources Board, évaluent actuellement le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Des webdiffusions ont eu lieu pour discuter des modifications envisagées, dans l’objectif de présenter un projet de modification réglementaire en 2024.

Pour plus d’information ou pour consulter les documents à ce sujet, voir la page Évaluation des paramètres de fonctionnement du SPEDE.

Détails sur le SPEDE

- Déclaration obligatoire des émissions de GES

- Inscription au SPEDE

- Adhésion volontaire

- Allocation gratuite d’unités d’émission

- Ventes aux enchères

- Ventes de gré à gré du ministre

- Crédits compensatoires

- Crédits pour réduction hâtive

- Transfert de droits d'émission dans le système CITSS

- Comptabilisation des échanges de droits d’émission entre les gouvernements participants de la WCI

- Couverture des émissions de GES

- Publications et formulaires

- Nous joindre

Fixer un prix au carbone est un mécanisme utilisé pour réguler les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le but de lutter contre les changements climatiques. L’objectif visé est d’inciter les entreprises et les citoyens à innover et à modifier leurs comportements afin de réduire les émissions de GES.

Le Québec a mis sur pied, en 2013, un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) pour lutter contre les changements climatiques. En 2014, le Québec a lié son système à celui de la Californie, créant ainsi le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et à être géré par des gouvernements infranationaux de pays différents.

Ce marché est un outil de fiscalité verte qui permet à la fois de réduire les émissions de GES et de développer des secteurs stratégiques pour l’économie du Québec (technologies propres, efficacité énergétique, électrification des transports, etc.).

- Les acteurs qui prennent part au SPEDE

- Le fonctionnement du SPEDE

- Le réinvestissement des revenus dans la lutte contre les changements climatiques du Québec

- Mesures de conformité et sanctions

- La valeur d’un droit d’émission de GES

- La contribution du marché du carbone conjoint Québec-Californie à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES

- En savoir plus

Les acteurs qui prennent part au SPEDE

Le marché du carbone vise les entreprises suivantes (les émetteurs) :

- Les établissements industriels qui émettent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 (tm éq. CO2) ou plus par année (alumineries, cimenteries, raffineries, usines de produits chimiques, aciéries, mines, etc.);

- Les producteurs et importateurs d’électricité, dont les émissions de GES associées à la production de cette électricité égalent ou excèdent 25 000 tm éq. CO2 par année;

- Les distributeurs de carburants et de combustibles utilisés au Québec (essence, diesel, propane, butane, kérosène, coke de charbon, coke de pétrole, charbon, gaz de distillation, éthanol, biodiesel, biométhane, gaz naturel et mazout de chauffage).

- Les distributeurs doivent couvrir les émissions de GES attribuables à l’utilisation des produits qu’ils distribuent;

- Les installations industrielles qui déclarent des émissions annuelles égales ou supérieurs à 10 000 tm éq. CO2, mais inférieures au seuil d’assujettissement de 25 000 tm éq. CO2, qui souhaitent devenir des émetteurs assujettis au SPEDE.

L’assujettissement de ces entreprises assure une couverture d’environ 80 % des GES émis au Québec.

Les émetteurs potentiels ou nouvellement assujettis sont invités à consulter le document Implication de l’assujettissement au SPEDE (![]() PDF, 223 ko). Ce document résume l’information concernant l’assujettissement au SPEDE, la couverture des émissions, l’achat de droits d’émission et l’impact du coût carbone sur les carburants et combustibles.

PDF, 223 ko). Ce document résume l’information concernant l’assujettissement au SPEDE, la couverture des émissions, l’achat de droits d’émission et l’impact du coût carbone sur les carburants et combustibles.

Le marché du carbone est également accessible aux personnes, physiques ou morales, qui désirent y prendre part (les participants), tels que des investisseurs, des courtiers, des consultants ou des promoteurs de crédits compensatoires.

Liens utiles :

- Liste des émetteurs et des participants inscrits au marché du carbone

- Types de participants au SPEDE

- Inscription au SPEDE

- Adhésion volontaire

Le fonctionnement du SPEDE

Le SPEDE comprend plusieurs composantes. En voici les principales :

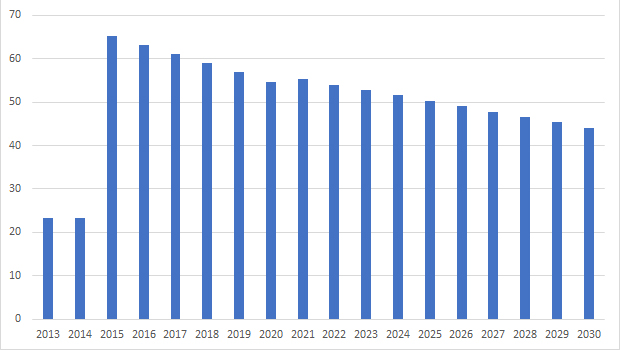

Plafonds d’unités d’émissions

Le gouvernement a établi un plafond annuel quant au nombre d’unités d’émission qu’il mettra en circulation chaque année, limitant ainsi les émissions de GES pour les secteurs couverts sur une période donnée. Ce plafond est réduit progressivement dans le temps, ce qui encourage la réduction des émissions.

Plafonds d'émission

(en millions d'unités d'émission)

Liens utiles :

- Plafonds pour la période 2013-2020 - Décret 1185-2012 (

PDF, 151 ko)

PDF, 151 ko) - Plafonds pour la période 2021-2030 - Décret 1126-2017 (

PDF, 59 ko)

PDF, 59 ko)

Couverture des émissions

À la fin de chaque période de conformité, les émetteurs doivent couvrir leurs émissions, c’est-à-dire se procurer un droit d'émission (terme qui désigne à la fois les unités d’émission et les crédits compensatoires) pour chaque tonne de GES qu’ils ont émis dans l’atmosphère et les remettre au gouvernement. Ils doivent remettre suffisamment d’unités pour couvrir leurs émissions, à défaut de quoi, des pénalités s’appliquent.

Le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission implique une quantification annuelle rigoureuse des émissions. Des mécanismes de vérification sont également prévus, dont l’obligation pour tous les émetteurs assujettis au SPEDE de faire vérifier leur déclaration annuelle par un organisme indépendant accrédité.

Liens utiles :

Achat de droits d’émission

- Le gouvernement organise des ventes aux enchères d’unités d’émission quatre fois par année. Seuls les émetteurs et les participants inscrits au marché peuvent prendre part à ces ventes.

- Les émetteurs soumis à la concurrence nationale et internationale reçoivent gratuitement une certaine quantité d’unités d’émission de GES. Cette allocation gratuite diminue progressivement avec le temps afin de les inciter à faire des efforts supplémentaires pour réduire leurs émissions. L’allocation gratuite d’unités d’émission est un mécanisme du SPEDE prévu pour favoriser le maintien de la compétitivité des entreprises et pour éviter le risque de « fuites de carbone ».

- Les émetteurs qui parviennent à réduire leurs émissions de GES en dessous du nombre d’unités d’émission qui leur ont été allouées gratuitement (par exemple, en améliorant leur efficacité de production ou en adoptant des technologies vertes moins polluantes) peuvent vendre les unités d’émission excédentaires sur le marché du carbone à d’autres émetteurs dont les émissions de GES dépassent leur allocation.

- Le gouvernement autorise également les émetteurs à couvrir une partie de leurs émissions de GES en utilisant des crédits compensatoires.

- En plus des ventes aux enchères, le gouvernement peut également organiser des ventes de gré à gré du ministre. Celles-ci sont réservées aux émetteurs du Québec qui possèdent un compte dans le système CITSS et dont le compte général ne contient pas suffisamment d’unités d’émission pour couvrir leurs émissions pour la période de conformité pour laquelle la vente est organisée.

- Les émetteurs ont également la possibilité d’acheter des droits d’émission à d’autres entreprises participantes.

Liens utiles :

- Ventes aux enchères

- Ventes de gré à gré du ministre

- Allocation gratuite d’unités d’émission

- Crédits compensatoires

- Transfert de droits d’émission

Le réinvestissement des revenus dans la lutte contre les changements climatiques du Québec

Le Québec a fait le choix de consacrer l’intégralité des revenus provenant des ventes aux enchères du marché du carbone au Fonds d’électrification et de changements climatiques. Ces revenus financent les mesures découlant du Plan pour une économie verte 2030 ainsi que les engagements en cours pris dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Grâce à ce financement, le Québec met en place des actions concrètes pour atteindre ses objectifs environnementaux, tout en favorisant le développement d’une économie durable et résiliente face aux défis climatiques. Il permet également au gouvernement de soutenir les entreprises, les municipalités et les citoyens dans la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques.

Liens utiles :

Mesures de conformité et sanctions

Pour garantir le respect du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, le ministre dispose de différents moyens. Lorsqu’une violation du règlement est constatée, que ce soit à la suite d’une inspection ou par l’autorité administrative (par exemple, en cas de non-exécution des actes requis dans le délai imparti ou lorsque l’information requise est manquante, erronée ou trompeuse), un avis de non-conformité est envoyé au contrevenant. Cet avis l’informe que la violation peut entraîner une sanction administrative pécuniaire et mener à une procédure pénale.

Le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre et la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient également des mesures administratives spécifiques, notamment :

- Une pénalité de trois unités d’émission ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant au moment de couvrir les émissions;

- La suspension de l’allocation gratuite d’unités d’émission de GES;

- Le refus d’inscrire le contrevenant à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré;

- La suspension, le retrait ou l’annulation des droits d’émission de GES délivrés;

- La suspension de l’accès au système électronique ou celle du compte.

Liens utiles :

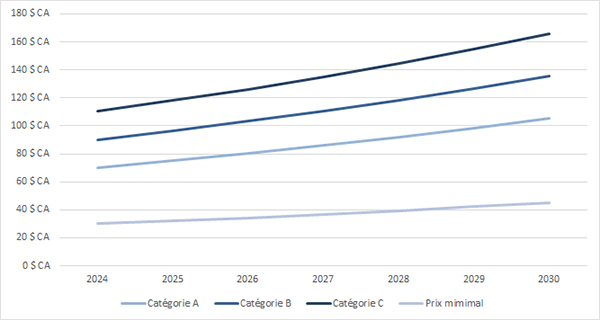

La valeur d’un droit d’émission de GES

Déterminer une valeur précise pour un droit d’émission est impossible, car celle-ci est influencée par l’offre et la demande sur le marché du carbone. Cependant, certains paramètres permettent d’estimer une fourchette de prix pour ces droits.

Tout d’abord, il y a le prix minimal annuel des unités de millésime présent vendues aux enchères. Ce prix minimal établit un seuil en deçà duquel les droits d’émission ne peuvent être vendus. D’autre part, il existe également un prix maximal qui correspond au prix des unités de la réserve de la catégorie C, qui est la catégorie où les prix sont les plus élevés. Ce prix maximal donne une indication de la limite supérieure que les droits d'émission pourraient atteindre dans les années à venir.

Il est important de noter que la valeur des droits d'émission peut varier au fil du temps en fonction du contexte économique, des politiques gouvernementales, des avancées technologiques et des objectifs environnementaux. Ainsi, la fourchette de prix pour les droits d'émission peut fluctuer en réponse à ces facteurs.

Évolution potentielle du prix d’un droit d’émission

Hypothèses : Taux d’inflation annuel à long terme de 2 % (taux que la Banque du Canada vise à maintenir) et taux de change de 1,2500 jusqu’en 2030.

Ce scénario n’est présenté qu’à titre d’exemple. Les estimations dépendent des hypothèses sous-jacentes et ne doivent pas être considérées comme une prévision des prix du marché. Il est essentiel d'utiliser ces informations avec prudence.

Le coût carbone a un impact sur les prix des carburants et des combustibles vendus au Québec. Référant aux prix minimaux et maximaux mentionnés précédemment, le tableau ci-dessous présente l’impact potentiel du coût carbone sur différents carburants et combustibles pour chaque année jusqu'en 2030.

Impact du coût carbone (en cents par litre ou par m3) sur les prix des carburants et des combustibles en fonction de l’évolution potentielle des prix minimaux et maximaux

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |

| Essences automobiles | min. : 7,1 - max. : 26,1 |

min. : 7,6 - max. : 28,0 |

min. : 8,2 - max. : 29,9 |

min. : 8,7 - max. : 32,0 |

min. : 9,3 - max. : 34,3 |

min. : 10,0 - max. : 36,7 |

min. : 10,7 - max. : 39,2 |

| Carburants diesels |

min. : 9,0 - max. : 33,0 |

min. : 9,6 - max. : 35,3 |

min. : 10,3 - max. : 37,8 |

min. : 11,0 - max. : 40,5 |

min. : 11,8 - max. : 43,3 |

min. : 12,6 - max. : 46,3 |

min. : 13,5 - max. : 49,6 |

| Mazout léger | min. : 8,2 - max. : 30,2 |

min. : 8,8 - max. : 32,3 |

min. : 9,4 - max. : 34,5 |

min. : 10,1 - max. : 36,9 |

min. : 10,8 - max. : 39,5 |

min. : 11,5 - max. : 42,3 |

min. : 12,3 - max. : 45,3 |

| Mazout lourd | min. : 9,5 - max. : 34,7 |

min. : 10,1 - max. : 37,1 |

min. : 10,8 - max. : 39,7 |

min. : 11,6 - max. : 42,5 |

min. : 12,4 - max. : 45,5 |

min. : 13,3 - max. : 48,7 |

min. : 14,2 - max. : 52,1 |

| Propane | min. : 4,6 - max. : 17,0 |

min. : 5,0 - max. : 18,2 |

min. : 5,3 - max. : 19,5 |

min. : 5,7 - max. : 20,8 |

min. : 6,1 - max. : 22,3 |

min. : 6,5 - max. : 23,9 |

min. : 7,0 - max. : 25,5 |

| Gaz naturel | min. : 5,7 - max. : 20,8 |

min. : 6,1 - max. : 22,3 |

min. : 6,5 - max. : 23,9 |

min. : 7,0 - max. : 25,5 |

min. : 7,4 - max. : 27,3 |

min. : 8,0 - max. : 29,2 |

min. : 8,5 - max. : 31,3 |

Ces prix sont calculés à partir des facteurs d’émission présentés dans le tableau 30-1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère en date du 1er avril 2022. Ces facteurs d’émission indiquent la quantité de CO2 émise lors de la combustion d’un combustible donné.

Liens utiles :

- Historique du prix des unités d'émission vendues aux enchères (

PDF, 294 ko)

PDF, 294 ko) - Ventes aux enchères

- Ventes de gré à gré du ministre

La contribution du marché du carbone conjoint Québec-Californie à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES

En 2014, le Québec a lié son système à celui de la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative. Les droits d’émission sont échangés et utilisés de manière fongible dans les deux systèmes. Un mécanisme de comptabilisation des échanges a été élaboré par le Québec et la Californie. L’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES du Québec est ainsi évaluée non seulement en fonction de l’inventaire québécois des émissions de GES, mais en tenant compte des échanges de droits d’émission entre le Québec et la Californie.

Liens utiles :